“Lo emocionante de los libros no son solo sus interminables mundos con los que empatizar, sino el olor de la encuadernación, la textura de las cubiertas, el pensamiento de los pagos atrasados, los bibliotecarios dominantes y la lectura posterior a la hora de acostarse. Mi esposa e hijo murieron atropellados por un conductor borracho el año pasado y mi mejor amigo murió de cáncer, pero encontré a mis seres queridos perdidos en los libros que habíamos compartido. Tengo la bendición de poder leer en muchos idiomas. Los libros me hacen sentir seguro. La idea de que una pervertida amante de los libros esté allá afuera excitándose con esta fotografía me calienta mucho” (citado por Gabriel Teague en What is fetish?).

[Traducción al texto “Books make you a boring person” de Cristina Nehring, originalmente publicado en New York Times el 27 de junio de 2004.]

“¡Soy un lector!”, anunciaba la chapita amarilla. “¿Cómo es eso?” Miré a su portador, un corpulento joven que investigaba la Feria del Libro en mi pueblo. “¡Apuesto a que eres una lectora!”, me dijo como si dos genios nos hubiésemos encontrado. “No”, le respondí. “Absolutamente no”, quería gritarle y lanzar mi bolsa de la librería Barnes & Noble. En lugar de eso murmuré una disculpa y me fundí con la multitud.

Hay una nueva devoción en el ambiente: la autocomplacencia en los amantes de los libros. Largamente inmunes a las críticas gracias a la mayor cantidad de televidentes, adictos al Internet, videomaníacos y otros introvertidos de sillón, los ratones de biblioteca han desarrollado una complacencia semi-mística sobre los beneficios morales y mentales de leer. “Los libros te hacen una mejor persona”, proclamaba un lienzo afuera de un colegio en Los Ángeles. Los libros alejan a los niños de las drogas, mantienen a los pandilleros fuera de la cárcel y a los terroristas en sus límites. Eso escuchamos en las más de 200 ferias del libro que han proliferado en Estados Unidos desde San Francisco hasta Nueva York. Esto, incluso, es lo que escuchamos en los playoffs de la NBA. Los ciudadanos votan y eligen un único libro para ser leído por todos al mismo tiempo. “Lee un libro, salva una vida”, dice un anuncio radial e, incluso en ausencia de contribuciones caritativas, esto se acerca bastante a lo que sentimos estar haciendo. Ser un lector actualmente es ser un valioso miembro de la sociedad, un ser humano pensante y sensitivo, un ganador.

Sin el consenso de gran parte del público en este punto, un film como el documental de Mark Moskowitz, Stone reader, no habría podido provocar las alabanzas que tiene ni haber llegado a los pasillos del Blockbuster. Vagamente organizado en torno a la búsqueda de Moskowitz por un novelista perdido, muestra a su héroe arrastrándose de una oficina llena de libros a otra, con libros amontonados sobre la mesa, babeando sobre sus portadas con una alegría sobrenatural y alabando el placer de la lectura frente a sus amigos.

Moskowitz (tomando un volumen de la repisa de una biblioteca): Todas estas buenas portadas aquí… Aquí está… Johnny Goldstein, creo, lo leyó primero. Y después todos tuvieron que leerlo. Fue genial. ¡Es genial!

Amigo: Sí, sí, sí…

Moskowitz: Tú lees todos los días, ¿cierto?

Amigo: Casi todos.

Moskowitz: Todos los días has leído…

Amigo: ¿Te acuerdas de este? ¿Cuándo lo leíste?

Moskowitz: ¿El viejo y el mar? Hace dos años…

Amigo: ¿Y qué te pareció?

Moskowitz: ¡Me gustó!

Es asombrosa la vacuidad de las conclusiones después de toda esa preparación. El hecho es que Moskowitz no tiene nada que decir sobre los libros que acaricia persistentemente escena tras escena. No se trata del contenido de los libros, sino de su fetichización.

Es fácil fetichizar cosas que imaginamos que están desapareciendo. En la época de internet y los smartphones, los libros se ven pintorescos, impredecibles, en peligro y por lo tanto virtuosos. Asumimos que leer requiere un intelecto formidable. Olvidamos que los libros fueron la televisión del pasado. Me refiero a que fueron tanto una fuente de entretenimiento pasivo como de ilustración ocasional, de alienación social y de disfrute personal, de inactividad y de inspiración. Los libros eran una bolsa mezclada y lo siguen siendo. Los libros podían ser usados y subutilizados, y siguen siendo así.

Los mismos escritores han insistido sobre sus peligros. Desde Séneca en el siglo I a Montaigne en el XVI, Samuel Johnson en el XVIII y William Hazlitt o Emerson en el XIX, los escritores se han esforzado en recordar a sus lectores que no lean tanto. “Nuestras mentes se ahogan con mucho estudio”, escribió Montaigne, “así como las plantas se ahogan con demasiada agua o las lámparas por exceso de aceite”. Llenándonos con demasiados pensamientos ajenos podemos perder la capacidad y el incentivo a pensar por nuestra propia cuenta. Todos conocemos personas que se lo han leído todo y no tienen nada que decir. Todos conocemos personas que usan los textos como otros usan la música de ascensor: para evitar el silencio de sus mentes. Estas personas pueden tener un cómic en el baño, un diario en la bandeja del desayuno, una novela en el almuerzo, una revista en la consulta del dentista, una biografía en la mesa de cocina, un libro sobre política en el velador, una edición de tapa blanda en cada superficie de la casa y un semanario en su bolsillo trasero para cuando tengan un momento desocupado. Algunos serán unos genios, otros simples pacedores de textos: siempre masticando, nunca digiriendo. Siempre consumiendo, nunca creando.

“Así como podrías pedir a un paralítico que salte de su silla y tire su muleta”, dijo Hazlitt, “podrías pedir al lector erudito que tire su libro y piense por sí mismo. Él se aferra a ello para apoyarse intelectualmente y su terror a ser abandonado a sí mismo es como el horror al vacío”. Alguien así es comparable con la persona adicta a los programas de conversación, las comedias televisivas o la CNN; no es peor ni mejor, ni más tonto ni más inteligente. No porque algo venga entre dos tapas será inherentemente superior a lo que pasa en una pantalla o llega por las ondas electromagnéticas.

Existe, por supuesto, una buena forma de leer, una muy buena forma, y los pensadores del pasado lo sabían. Todos ellos eran lectores, aunque ninguno fue un lector presumido: ellos no esperaban elogios sino que se excusaban por consumir libros. “Indudablemente existe una manera correcta de leer, a la cual subordinarse con severidad”, escribió Emerson. Las personas pensantes “no deben ser dominadas” por sus “instrumentos”, esto es, por sus bibliotecas. Ellas deben ser sus amos. Deben medir el testimonio de sus libros contra el suyo propio, deben alternar su atención hacia el libro con una atención aún más apasionada y escrupulosa hacia el mundo que las rodea. “Los libros son para los tiempos muertos del estudioso”, dijo Emerson en una afirmación que hoy sorprendería a muchos estudiosos.

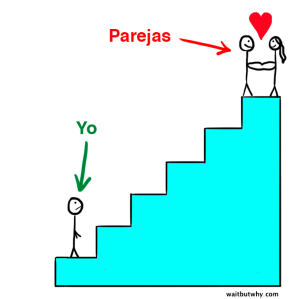

Este es el punto: hay dos dos maneras muy diferentes de usar los libros. Una es provocar nuestros propios juicios, y la otra, mucho más común, es volver innecesarios esos juicios. Si queremos alcanzar la primera, no podemos permitirnos ser aduladores de los libros como Moskowitz; tenemos que ser agresivos. Incluso una insinuación de idolatría debilita la mente. “Jóvenes sumisos crecieron en bibliotecas creyendo que su deber era aceptar las opiniones de Cicerón, Locke y Bacon, olvidando que Cicerón, Locke y Bacon solo eran jóvenes en bibliotecas cuando escribieron esos libros”, nos recordó Emerson cuando admitía estar en la mitad de su vida de hombre en una biblioteca.

Tal vez la mejor lección sobre los libros es no venerarlos o al menos no tenerlos nunca en una mayor estima que nuestras propias facultades, nuestra experiencia, nuestros pares y nuestros diálogos. Los libros no son el bien puro que las multitudes de las ferias nos presentan: podemos aprenderlo todo de un libro, o nada. Podemos aprender a ser atacantes suicidas, religiosos fanáticos o, incluso, partidarios de Donald Trump tal como podemos aprender a ser tolerantes, amantes de la paz y sabios. Podemos adquirir expectativas poco realistas del amor tanto y más fácilmente que unas expectativas realistas. Podemos aprender a ser sexistas o feministas, románticos o cínicos, utópicos o escépticos. Más alarmantemente, podemos entrenarnos para no ser absolutamente nada. Podemos flotar eternamente como palitos a la deriva en la corriente de los textos. Podemos ser tan pasivos como un espectador promedio del cine, tan antisociales como un niño refugiado en los videojuegos y al mismo tiempo más presuntuoso que ellos.

Esos son los peligros. Pero hay recompensas, y podemos encontrarlas si dispersamos la piadosa confusión que se está organizando alrededor de la cultura libresca. En sus mejores momentos, los libros son invitaciones a pelear, no llamadas a rezar. La consagración los injuria. Hacemos mejor al discutir con ellos que al acariciar sus lomos. Hacemos mejor al pelear con nuestros escritores como Jacob con el ángel que al adorarlos como a nuestros salvadores.